|

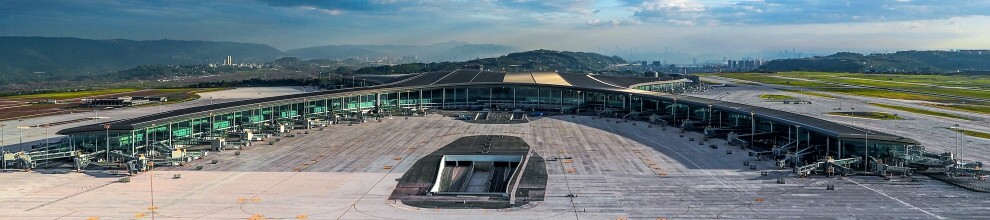

本网讯:当重庆机场的白衣天使在一线投入疫情阻击时,他们的背后有一群默默无声的人,他们积极投身到物资供应、消毒杀菌、信息调度等后勤保障工作中,用实际行动为白衣天使筑起疫情防线的坚强“后盾”。

见到向虎时,他正在医疗救护中心物资库房里清点应急物资。疫情发生时,因平常工作与医药公司有联系,向虎被指定为物资采购组临时负责人。

/img518306AE63D4F12A482585290004DC31/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085703.jpg)

当时,应急防控物资非常吃紧,像口罩、酒精、84消毒液这些物品,在许多大药房已出现断货。“太难了!初期的应急物资采购真的有吃了上顿没下顿的感受。”聊起应急物资,向虎摇摇了头说,“日常情况下,医疗防护物资采取的是按需采购、定点送货的方式,库存较少。作为临时负责人,压力非常大。”

据向虎介绍,在刚刚得知疫情相关情况时,机场医疗救护中心就提前采购了300套防护服,医用口罩2万只,一批含氯消毒片、84消毒液、酒精等。“多亏了这些物资,保证了前期冲锋一线医务人员的日常防护。但在全面打响阻击战后,这也只能算是杯水车薪。”

/img1442F41743F61C7A482585290004E685/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085730.jpg)

而此时,市场上的应急物资采购已非常困难,而储备不多的库存也开始捉襟见肘。

“一定要保障应急防护物资不断供。”向虎暗下决心。办法总比困难多。平常供货商、网络查询的供货商、熟悉的医药公司、药房的电话均打了个遍,终于采购回来一批口罩、84消毒液、含氯消毒片等应急物资,缓解了口罩断供压力,保证了场区消毒工作的正常运行。同时,向虎还主动与市级相关部门联系,争取到了市级相关部门的支持。“最怕手机没电。每天都是2块充电宝轮流充电来保障手机不断电。”向虎说。

1月23日,为配合机场进出旅客体温监测,需紧急采购6台红外线体温测量仪。在得知上海某医药公司库房里有设备时,向虎迅速与其取得了联系。两天以后,6台设备运抵重庆并投入使用。

“最困难的时候,库房里剩余口罩只有4000多只,顶多只能撑1天。”向虎介绍说,那时,只要是口罩,符合质量要求,无论多少,我们都统统采购回来。期间,有家供货商提供了5000只口罩,但是在验货时发现达不到验收标准,全部被退还。“不能拿一线人员的健康开玩笑,只要达不到防护标准,不管多少坚决退还。”向虎说。

/imgCB88E4B6E824AF52482585290004EF4D/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085733.jpg)

此外,为及时掌握应急物资的出入库情况,向虎还想办法建立了库存系统,定期对库存情况进行清点。“截至目前,光是采购医用口罩就近20万只。”向虎说。

“现在,每天一睁眼,就会出库5000多只口罩,100多双手套和一批消毒药品。虽然政府加大了医用口罩等应急物资的生产力度,缓解了物资采购的紧张。但是,我们每天还得为既定的任务努力。”说完,向虎抱歉的离开,快速回到办公室,继续他的物资采购工作。

“转运发热病人的救护车已归队,请派消毒工作人员。”“调度收到!”

“有疫区经历史的旅客需转送集中观察,请调度协调保障单位。”“调度收到”。

见到了郭玲时,她和她的同事们正在紧张有序的工作着。

/imgE2775028D80BA5C6482585290004F90C/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085737.jpg)

郭玲是机场医疗救护中心急救站调度室工作人员,今年28岁。疫情期间,她和她的同事们主要负责24小时接听机场120线路等三部电话、监听2台对讲机、收集工作信息、传递工作指令。

郭玲说,调度室等于机场疫情防控工作的大脑,要求调度员在第一时间接收信息、分析信息、传递信息。疫情发生以来,机场急救120响铃次数成倍增涨,对讲机的声音从未间断,紧急情况更是接二连三。

/img94FCABF83686767D4825852900050054/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085742.jpg)

高峰时段,郭玲在1小时内要处理50多条信息,一天下来,耳朵发红发烫,嗓子干哑、腰酸背疼。“紧急时,双手不够用。只有用头、肩夹住电话,左手握对讲机传递信息,右手记录。”

几百个电话、上千条信息,早已成了调度员们的家常便饭。

“无论再忙再累,我们都要在最快时间内处理信息,第一时间派出医护人员和救护车。”郭玲说。

/img107188CD45DD1C8648258529000507A1/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085748.jpg)

不只是郭玲,在这个岗位上,还有尤悠、王颖、余苗、赖翠莲、侯晓渝等“战士”,他们用吃苦的精神、敏捷的思维,在疫情防控阻击战信息传递中“战斗”。她们快速协调各方力量,保障好每一架待查航班、每一名待查旅客的相关工作,助力医务工作者快速排查发热病人195人、转运发热病人90人,转运集中观察272人,让重庆机场疫情防控工作更加平稳、安全、高效。

“你赶紧吃口热饭,这趟物资我去送!”话音刚落,他就从同事手里抢过车钥匙,踏进夜色中。

这位抢活干的人名叫张晓平,今年60岁,还有大半年的时间就该退休了。他是救护车队年龄最大的一位老同志,同事们亲切地叫他“老张”。

/imgB765722D70C0A25D48258529000512C6/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085751.jpg)

抗击疫情,救护车驾驶员任务繁重,每个人几乎都是24小时不停息运转。考虑到老张的年龄最大,救护车队在规划一线值班力量时,第一个划掉了他的名字。

“那怎么能行?我年龄虽然大了,但我身体还是抗得住!”得知要给自己“特殊照顾”,张晓平果断拒绝。

“这个特殊时期,一线的同志们太累了,我们几个老同志顶上几个小时,至少能让他们适当调整一下。” 张晓平说:自己在一线干了这么多年,一步一步走过来,明白此时此刻,一线最需要的就是支援。

/img34D53496DF12749B4825852900051A65/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085755.jpg)

在张晓平的坚持下,救护车队总算同意他分担一线的部分工作,并一再强调,一定要保重身体。

“我虽然没有年轻小伙子能熬夜,但我能做多少事就会做多少事!人多力量大!”顶替家里有急事的同事、帮忙拉医疗物资、给救护车消毒,只要是张晓平能干的活儿,他都抢着做。

“我今年60岁了,马上就要退休了。还能在这种关键时期为机场、为急救事业做点贡献,还是挺高兴的。” 张晓平的眼里闪过一丝期许与不舍。

|

/img518306AE63D4F12A482585290004DC31/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085703.jpg)

/img1442F41743F61C7A482585290004E685/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085730.jpg)

/imgCB88E4B6E824AF52482585290004EF4D/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085733.jpg)

/imgE2775028D80BA5C6482585290004F90C/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085737.jpg)

/img94FCABF83686767D4825852900050054/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085742.jpg)

/img107188CD45DD1C8648258529000507A1/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085748.jpg)

/imgB765722D70C0A25D48258529000512C6/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085751.jpg)

/img34D53496DF12749B4825852900051A65/$file/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200312085755.jpg)